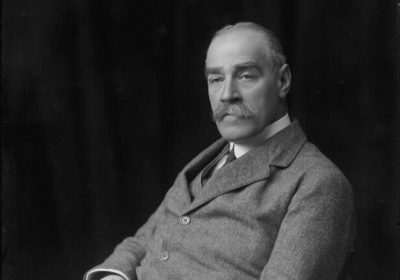

一百年來,中國公認最重要的自由派知識分子,自然是胡適。胡適是西方義意的「社會民主派」(Social Democrat)在中國的先驅,不但參與五四運動、推動白話文,而且在抗戰時期,躋身外交行列。

最後當蔣介石退守台灣後,胡適又身為國師、一半為中國統治意義的諫臣,卻又為戒嚴時期的台灣異見分子請命。

胡適一生的事業,可以分為以上的三個階段。

胡適是美國人為中國培養的一名文化使者,或稱為文化買辦。1959 年,胡適在台灣,將他畢生的信仰,在「容忍與自由」的一篇文章裡清楚剖白:

我應該用容忍的態度來報答社會對我的容忍。我現在常常想我們還得戒律自己:我們若想別人容忍諒解我們的見解,我們必須先養成能夠容忍諒解別人的見解的度量。至少至少我們應該戒約自己決不可「必以吾輩所主張者為絕對之是」。我們受過實驗主義的訓練的人,本來就不承認有「絕對之是」,更不可以「必以吾輩所主張者為絕對之是」。

這番話,以胡適自己的白話文標準,說得很囉唆,但顯示了這位思想家晚年的失望與最後苦口婆心的努力。

當時台灣的異見人士,不但來自台灣本土,還有追隨蔣介石來台的一位出版人雷震,他出版「自由中國」,呼籲開放黨禁,讓台灣成立一個以知識分子為本位的自由黨,類似 19 世紀的英國。

胡適的自由思想來自美國;而美國厭倦了蔣介石,也想在台灣扶植第三勢力;軍事方面,美國看中了孫立人,而胡適和雷震的訴求,也符合美國利益。

但是蔣介石另有打算:在領袖和政治的層面,他知道共產黨已經佔據大陸,30 年代,共產黨以自由民主的政治宣傳贏得民心,挑撥大城市的知識分子。當共產黨尚未得權,自由民主是用來攻擊強勢政黨的武器;一旦掌權,就會撲滅自由民主。

這一點胡適不是不知道,但既然追隨蔣介石來到台灣,他希望在台灣島建成自由民主的基地,而不只是中華文化的所謂復興基地。這一點,蔣介石的看法與胡適完全不同。

蔣介石認為胡適糊塗,不知道在台灣經營此一最後堡壘的難處。蔣介石認為:正是在 2、30 年代,上海和北平的知識分子擁有言論自由,才會被共產黨有機可乘。退此一步,即無死鎖,對於蔣介石而言,「自由」是共產黨和台獨思想滋長的空間。

蔣介石也不知道怎麼辦,但兩害相權,軍人出身的老蔣,也只有鎮壓。

於是胡適眼見他畢生的信仰,沒有在中國人的土地實現的希望,1962 年心臟病發逝世。胡適的悲劇,是中國在現代化過程中探索出路的重大挫折,也是中國人的悲劇。胡適之後,再無此等討論空間,更沒有這樣的思想家。