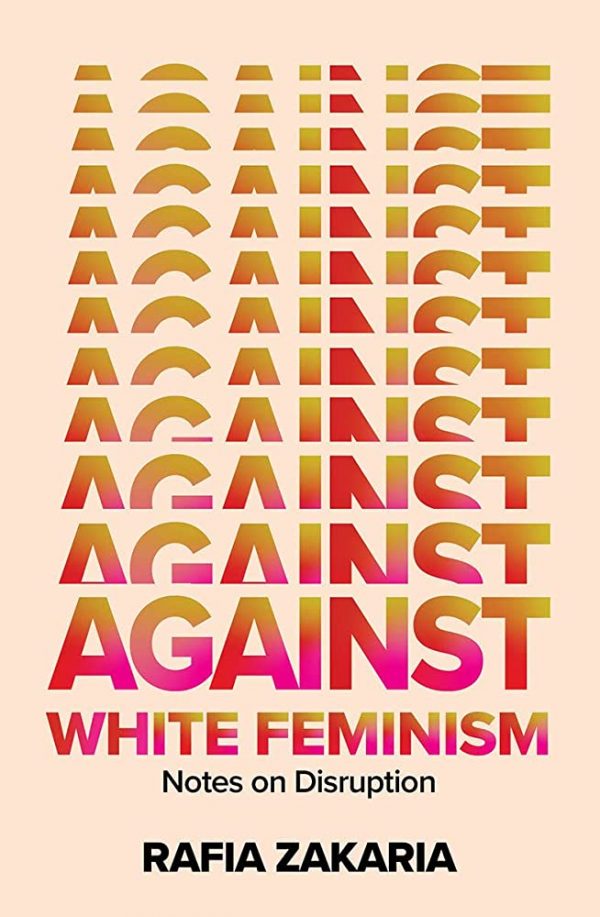

上世紀 60 年代,第二波女性主義興起,把女權議題由政治權利拓展到社會及個人生活的各個層面,例如生育權、墮胎權、職場權利,還有媒體對女性的物化和刻板印象。經歷 60 多年發展、數波思潮,有人認為女性主義已到瓶頸。人權律師 Rafia Zakaria 就在其著作 Against White Feminism,呼籲大家要以一套種族包容、多元交織(intersectional)、跨越國界的方式爭取女性權益。

Zakaria 認為,主流西方女性主義始終都是為白人女性和女孩服務,這種「白人女性主義」(White Feminism)已經嵌入流行文化和新聞媒體,呈現在消費主義經濟和政治論述當中。她開首先定義白人女性主義,乃泛指白人性(whiteness)與種族優越,如何把某些特定經驗、主張,普世化成所有女性主義的議題。在她眼中,「白人女性主義」不是關於種族身份,而是一套根深蒂固的假設和行為,主要是由白人女性推動。

全書由八篇論文所組成,透過分析多個歷史和現代例子,探討帝國主義、殖民主義、資本主義、新殖民主義和晚期資本主義如何促成一種以白人為中心的女性主義及演變,使其聲稱代表所有女性。由於文化和生活經驗差異造成的相對劣勢(relative disadvantages),有色人種,特別是非西方國家的女性,只有在符合其特定價值觀時,才會被納入女性主義運動。而這些價值觀很多時是為白人至上主義和資本主義服務。

有白人女性會前往被殖民的國家,「教化」(civilise)當地婦女,「拯救」她們脫離可怕處境,特別是來自當地男性的迫害,反過來其實對當地造成嚴重傷害。有些女性前往戰亂國家,將重點放在當地婦女的困難上,但過程中婦女們又常被視為異類,被迫遵循西方女性主義的模式,甚至會被物化成異國情調的對象。西方新自由主義和資本主義推動大規模外援和發展項目,婦女的「賦權」(empowerment)成為「一個模糊的詞語,可以被投射到不同動機之上」。

這種模糊的「賦權」,在反恐戰爭成為「安全女性主義」(securofeminism)一部分。在書中,Zakaria 探討了那些國家計劃的偽善,同時揭示西方社會如何以自由之名,對當地婦女造成駭人的傷害。與此同時,性積極女性主義(sex-positive feminism)已成為賦權的替代品,導致性別身份商品化。她憶述自己在法學院的日子,作為一個棕色穆斯林移民、離婚的單親母親和家暴的倖存者,她常感到要操演出某種性別特質,或被矮化至與其文化身份有關的刻板印象。

雖然類似的個人自況貫穿全文,但 Zakaria 的目的不是要探討自身痛苦,而是追溯白人女性主義如何在過去幾個世紀,對類似她的人造成無盡創傷。她想要的不僅是象徵式的積極行動,而是要根本的變革。她提醒我們 Kimberlé Crenshaw 提出的「敘事之戰」(war for narrative),要求有色人種的女性主義者重新塑造女權運動的故事和進程,勾勒白人的角色,並把自身經驗、政治觀點和社群歷史,納入女性主義。

另外,她也引用 Nancy Fraser 的性別正義哲學,其中包括超越階級層次的經濟再分配,在社會文化領域建立超越象徵主義的自我認同,以及超越身份政治的自我表現。她還引用 Audre Lorde 對團結的呼籲,指社區不是講求妥協或競爭,而是一個容納和重視不同知識的空間,特別是源自生活經驗的知識和專業知識。由 Kimberlé Crenshaw、Nancy Fraser 到 Audre Lorde,三位女性主義大師的經典理論就此貫穿全書。