暑期票房冠軍「殺破狼:貪狼」雖是動作片,但導演和編劇對生死與宿命的反思,描劃仍見細膩。故事講述一宗發生在泰國,擄走女孩做不法器官移植的慘劇。靈感來自監製鄭保瑞曾提及的一個故事:某人的至親在死去之後,將心臟移植到另一病人身上,然後他伏在對方的胸膛,彷彿聽到了至親的心跳聲。延續生命,創造奇蹟,是很多人對器官捐贈的看法,葉偉信卻延伸出「殺破狼:貪狼」這血淋淋的殘酷故事。事實上,器官移植在美好的理念背後,同樣是一個殘酷的人性抉擇。

器官捐贈的最大前題是必須出於患者自願,不能強迫或予以利誘。多年來各國醫療機構都一直鼓勵患者同意器官捐贈,也強調等待移植的輪候者眾多,一個偉大的決定,便能挽救更多垂危的生命。捐贈與否,在患者立場的人生一大抉擇,而對醫生來說,要如何判斷一個人已經死亡,繼而進行器官摘取和移植呢?死亡有其醫學定義,「道氏醫學辭典」(Dorland’s Illustrated Medical Dictionary)便將「心跳和呼吸停止所顯示的外在生命消失」等同於死亡,這是一般人最能理解的心肺死亡標準。然而,在這定義以外,與器官移植關係最為密切的,還是第三種死亡標準:腦死。

腦死是 1968 年美國哈佛大學醫學院提出的概念,世界上已經有八十餘個國家和地區承認腦死,但腦死有別於心肺死亡,還存在道德上的爭議。因為在醫學角度,被判定腦死的病人,若心肺機能正常,其實仍有生命徵兆。當醫生摘取腦死病人的器官,某程度上就是親手終結其生命。在今季的日劇「Code Blue:Doctor Heli 緊急救命」之中,便有相當殘忍的一幕。當病人在二次判定腦死後,第一件事原來就是決定哪個器官會移植給哪一家醫院的輪候者,然後各醫院有如「中獎」一樣,派出醫生團隊來摘走器官。醫生是否會為了想救面前這個人而暗盼另一個陌生人「盡快」死去呢?而在開刀的一瞬間,手術台的儀器明明發出警告聲響,醫生卻冷靜地關掉儀器,繼續動刀,摘走器官。

這是腦死最殘忍的一點。即使患者仍有生命跡象,一旦兩度判定為腦死,就會被放棄治療,視為直接死亡。有這醫學準則,醫生在摘走器官時就不算終結患者生命,而只是剖開生命已經終結的屍體。

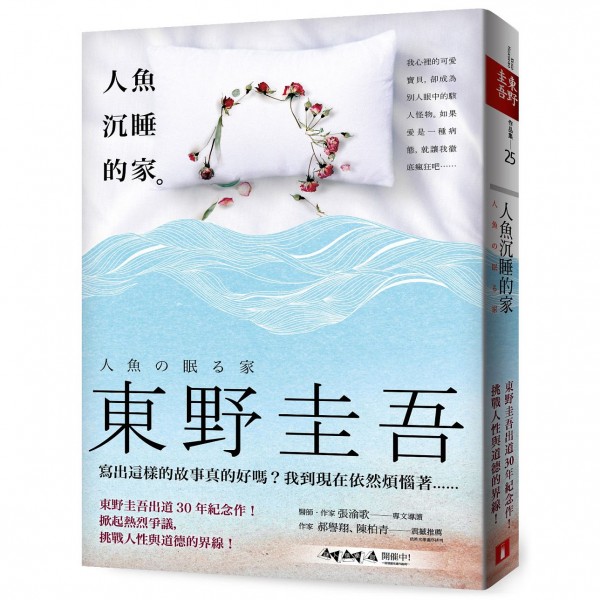

為腦死患者進行器官移植,是救人者還是殺人者?「Code Blue:Doctor Heli 緊急救命」的編劇加入了這一幕,或因為這正好是東野圭吾在近作「人魚沉睡的家」想要探討的主題。「人魚沉睡的家」面世後在日本即引起不少關於腦死的討論,轉型後的東野圭吾,其創作不再局限於殺人佈局和懸念的鋪墊,卻對人性和死亡有著更獨特的看法。故事講述和昌與熏子的女兒瑞穗意外溺水,令大腦機能幾乎全部壞死,到了需由父母代為決定是否進行腦死判定和器官移植的階段。然而,在決定女兒生死的人性抉擇中,夫婦二人都不願接受瑞穗已死的事實,也因為瑞穗仍有生命跡象,腦死不完全等同死亡,於是他們嘗試用盡科學方法延續其生命。最終,瑞穗像睡美人一樣活著甚至成長下去,狠狠摑了當初提議進行腦死判定和捐出器官的醫生一巴掌。當然東野圭吾絕非轉行寫「仁心仁術」,此書讀來反而有如看「詭娃安娜貝爾」,愈讀愈是毛骨悚然。

東野圭吾是「處理」死亡的專家,而「人魚沉睡的家」的重點,不在醫治,卻在醫生。判定一個人經已腦死然後視之為死亡這回事,是理智的行為,還是逾越人類領域的決定?事實上,日本落後於不少西方國家,初期是並不承認腦死的。直到 1985 年,日本才由厚生省「腦死研究小組」代表竹內一夫發表「腦死判定指針及判定標準」,簡稱「竹內基準」。不過,按「人魚沉睡的家」中的陳述和爭論,腦死判定的吊詭性,在於腦死一方面不等同正式死亡,但另一方面又會把患者視為已經死亡。這個看似無意義的判定的最大意義,其一決定是否停止施救,以減輕患者家屬的經濟負擔;其二,是為了進行器官移植。說白一點,是趁心肺功能正常,盡早摘取新鮮器官作移植。因此,某程度上腦死是因應器官移植的需要而出現,是由人類定義的死亡。標準是有了,其意義也明確,但終究誰有資格判定一個人的生死、人類自身能定義人類的死亡嗎?腦死判定,最終都只是為人性戴頭盔。這正是「人魚沉睡的家」中瑞穗母親所執著之處。

就像東野圭吾經典作「嫌疑犯 X 的獻身」的破案關鍵,死亡時間推定是其「慣常伎倆」。「人魚沉睡的家」雖然不是偵探小說,也沒發生任何密室殺人事件,但同樣在死亡時間推定上做了文章。到底瑞穗是何時死亡?是溺水令大腦機能停止那一天?還是經過第二次腦死判定的那一天?瑞穗的父親則赤裸裸道出醫學上的忌諱。對他來說,兩者都不是,是腦死判定的翌日,當醫生開刀,心臟從女兒體內被摘出的那一刻。

然而,醫生接著告訴他,如果是這個說法,他的女兒還沒有死,因為心臟仍然在另一個孩子的體內跳動著。如是者,一場生命終結的爭論,就被另一條生命得以延續的偉大蓋過去了,變成撼動人心的事跡。

就像當鄭保瑞聽完之後,告訴葉偉信的那個故事。